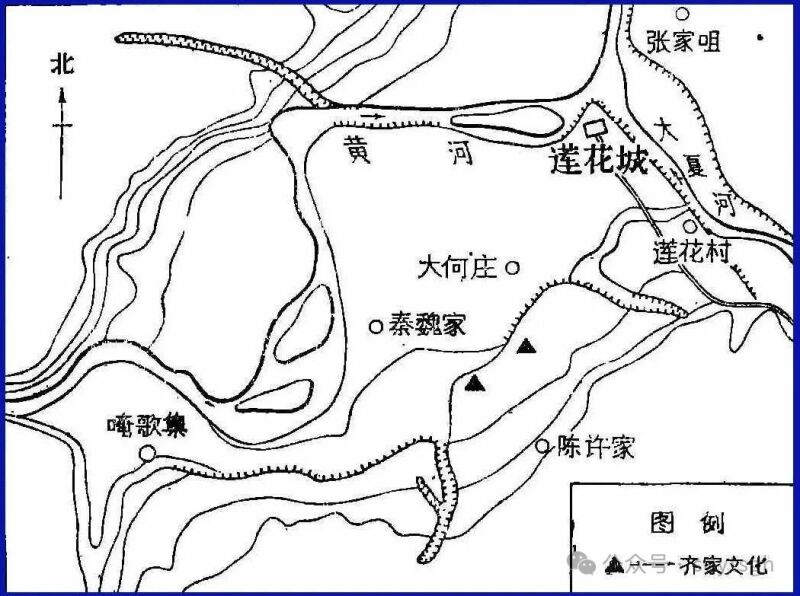

甘肃永靖大何庄遗址

大何庄遗址是一处面积较大、保存较好的新石器时代末期至青铜时代早期的齐家文化村落遗址,该遗址位于甘肃省临夏自治州永靖县莲花城西南约1.5公里的大何庄,后被刘家峡水库淹没。在该遗址中发现了红铜,进一步证实齐家文化已经进入了铜石并用的时代。遗址年代大约为公元前2000年左右。

甘肃永靖大何庄遗址位置图

一、遗迹

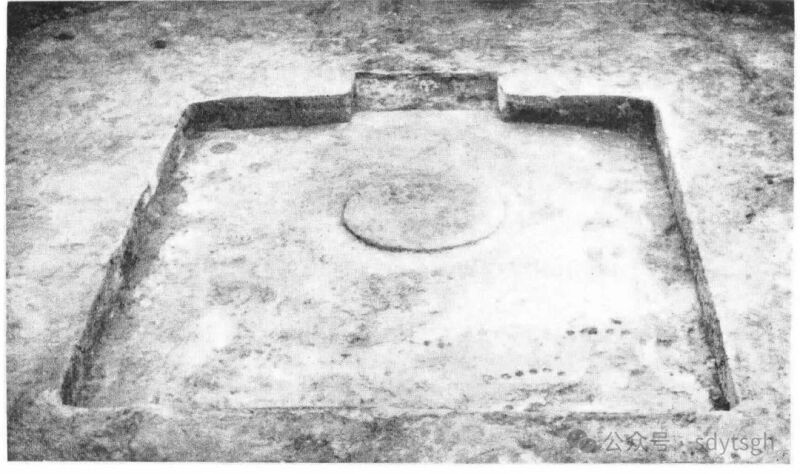

1.房址

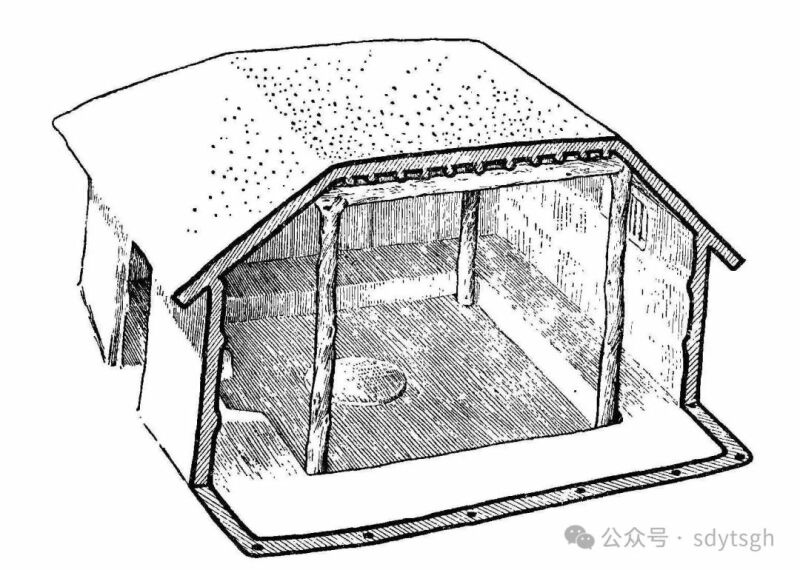

遗址共发现7处房基遗存,大多是长方形硬土居住面(石灰居住室)遗迹,可能是地面建筑;房屋建筑具有一定的自我特色。其中7号房基保存最好、结构新颖,是一座方形半地穴、室内四周留有宽平台的建筑,西南壁有一向外凸出的短门道。坑壁四周及居住面都先抹一层草筋泥,再涂薄层白灰面。居中有一个略高出居住面的圆形灶址。浅竖穴四角各有一个较大的柱洞,离浅穴外1米多的地面上,有一圈呈方形分布的柱洞。四隅的木柱支撑屋顶,周围的木柱从旁支撑并兼作墙壁的骨架。复原后大体是平顶四面坡的屋顶。

大何庄遗址7号房基

大何庄遗址7号房址复原图

2.墓葬

遗址共发现墓葬82座,包括单身墓和合葬墓(仅三座)。单人墓中绝大多数是单人仰身直肢葬,头向西北。这种葬式的选择并非偶然,它可能与当时人们的信仰、宗教观念以及对自然环境的认知有着密切的关系;曲肢葬为少数,头向没有一定的规律。在部分人骨上发现了布纹痕迹,这表明死者在埋葬时是穿着衣服的,而有的头部还用布遮盖,这些细节都体现了当时人们对死者的尊重和关怀,也反映了当时的社会礼仪和文化传统。在人体和随葬的陶罐上有的撒有赭石粉末,大概出于某种宗教观念。

墓葬中随葬品包括陶罐、石纺轮、骨针等,部分墓中放置猪或羊下颌骨(最多达36块),这一现象反映了当时人们对牲畜的占有情况。在那个以农业和畜牧业为主的时代,猪、羊等牲畜是重要的财产和生活资源,将它们的下颚骨作为随葬品,可能意味着死者在生前拥有一定的财富和地位,也可能是希望在死后继续享用这些财富,或者是为了表达对死者的祝福和祈愿。

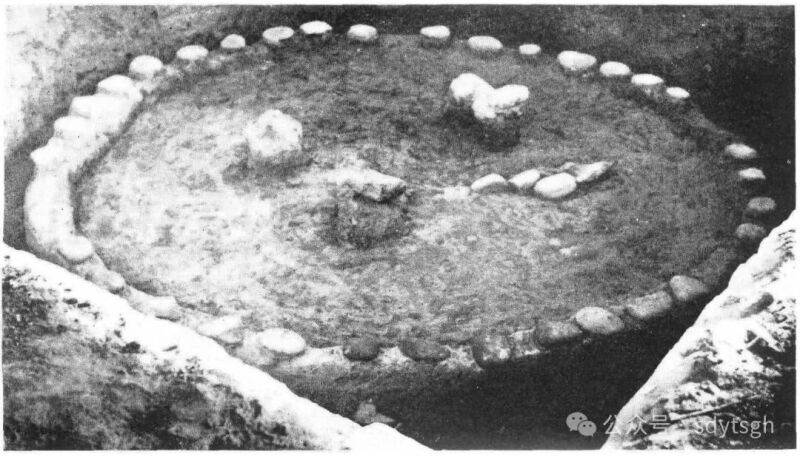

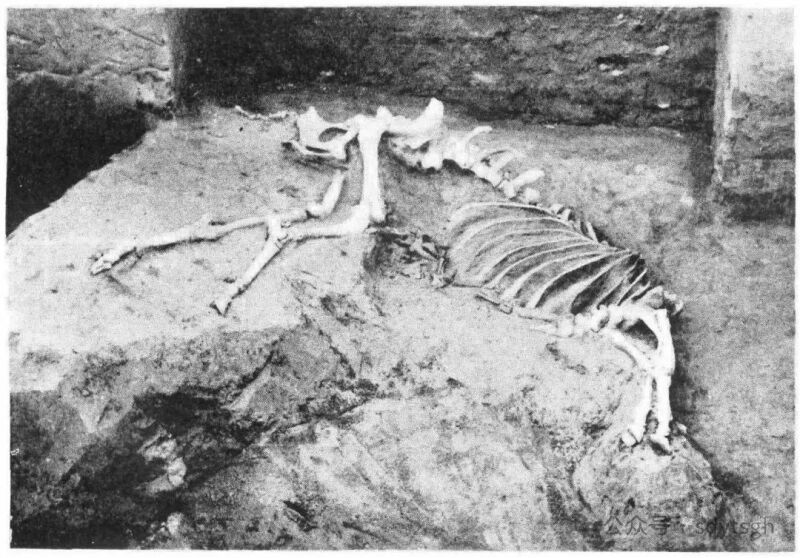

大何庄遗址墓地还发现了直径约4米的“石圆圈”遗迹,石圆圈排列规整,旁边有卜骨或牛、羊的骨架。其中有一具为头部被砍断的母牛骨架,腹内尚遗有未出生的小牛骨骼,这种现象可能与原始的宗教信仰有关。

大何庄遗址墓地中的石圆圈

大何庄遗址石圆圈附近的母牛骨架

二、遗物

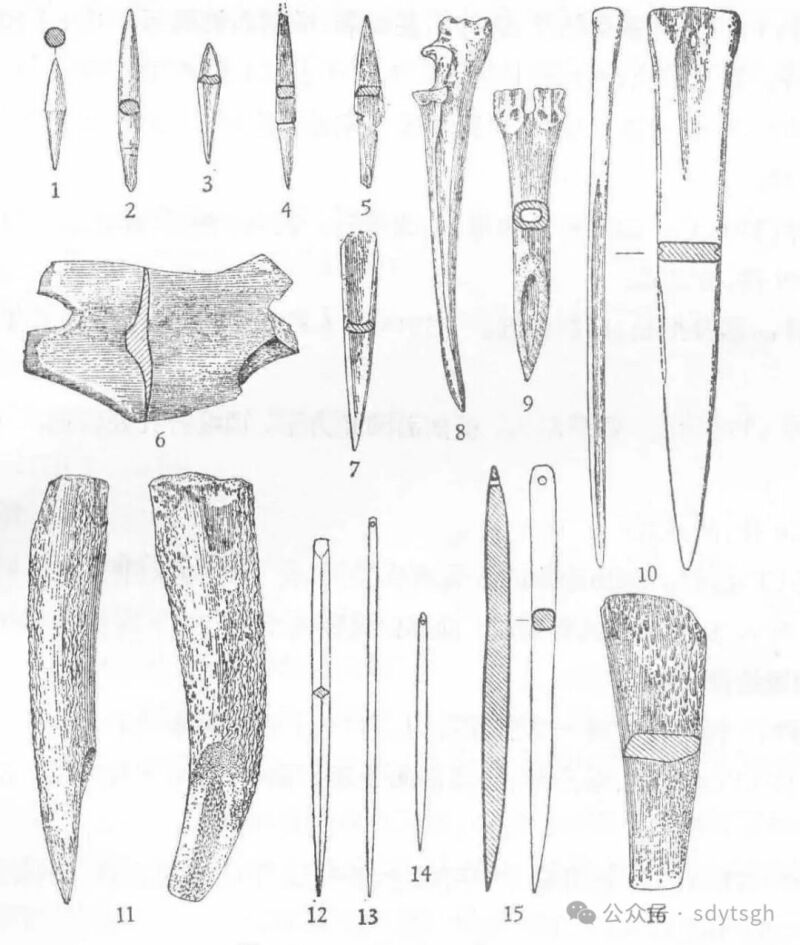

1.石器、骨角器

遗址出土的生产工具主要为石器和骨器。石器如敲砸器、石斧、石刀、石锛、石铲及研磨器、石纺轮等;骨角器有镞、针、锥、凿、铲、匕等。此外,尚有绿松石、骨饰等装饰品。

大何庄遗址出土的骨角器(1-5骨镞,6-骨刀,7-10骨锥,11角凿,12骨锥,13-15骨针,16骨凿)

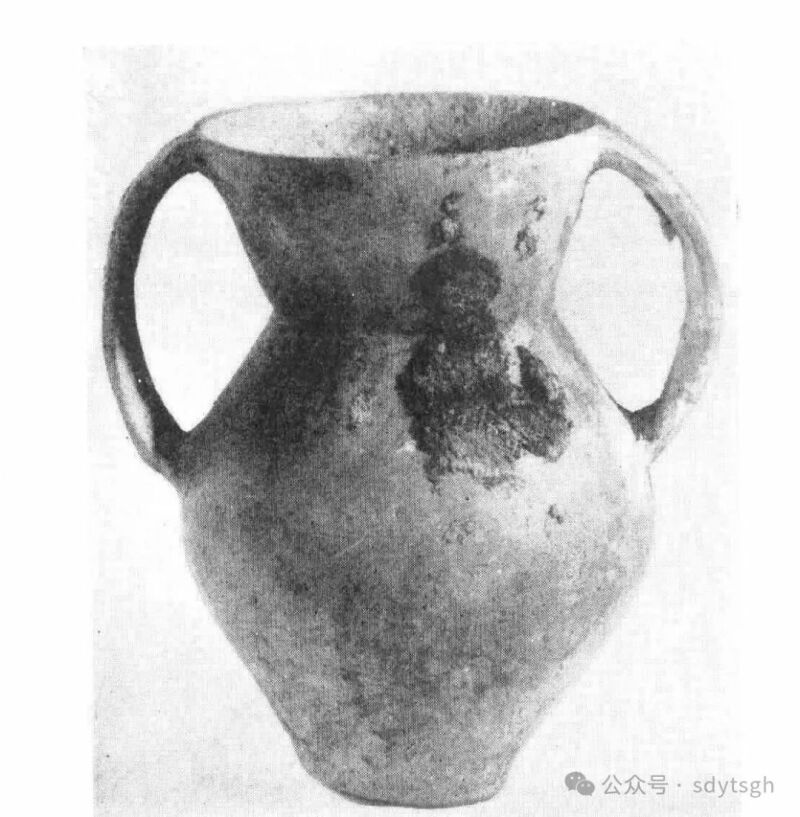

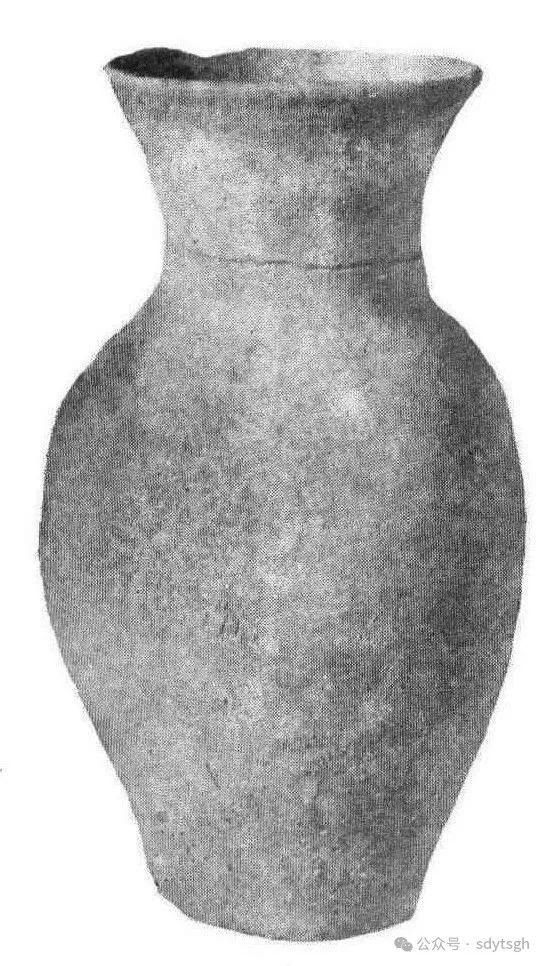

2.陶器

遗址出土的生活用具主要为陶器。陶器分为泥质红陶和夹砂红陶,手工制作,以泥条盘筑法为主,小器物则用手捏。纹饰有蓝纹、绳纹、刻划纹、弦纹及附加堆纹等。此外,器盖的边沿压捏锯齿纹状,或同时在盖上饰以圆点纹或同心圆纹,有的盖钮还饰成羊头和狗头的形状或其它动物形的浮雕,形象逼真生动。器形主要有杯、盘、碗、盆、罐、豆、甑、鬲、鼎和器盖等,其中双大耳罐和高领双耳罐最具代表性。

大何庄遗址出土的双大耳罐

大何庄遗址出土的高领罐

3.卜骨

遗址出土了14件羊肩胛骨做成的卜骨,均未加整治;有灼,但无钻、凿的痕迹。

4.自然遗物

植物有烧焦的粟;动物有猪、狗、牛、羊、马、鹿等兽骨。

此外遗址出土一件红铜铜匕,佐证了齐家文化已进入铜石并用时代。

三、家马起源:改写中国马文化历史

大何庄遗址的另一个重大发现,是为中国家马的起源推测提供了有力的实证。在遗址中,考古学家发现了三块马的下颌骨,同时发现两枚下臼齿,经鉴定,与现代马无别。可以肯定在中国黄河上游地区距今4000年左右,就已经出现驯化的家马。这一发现意义重大,它改写了中国马文化的历史,让我们对中国古代畜牧业的发展有了新的认识。

大何庄遗址的发掘,为深入认识齐家文化的性质提供了直接而关键的证据。从房屋基址的布局和结构,我们可以推测当时人们的居住方式和社会组织形式;墓葬中的葬式、随葬品以及人骨架上的红色染料痕迹等,为研究当时人们的埋葬习俗、社会等级和意识形态提供了重要线索;“石圆圈”遗迹及其附近的牛羊骨骼、卜骨等,让我们对当时的宗教信仰和祭祀活动有了更直观的认识。这些发现,丰富了齐家文化的研究内容,填补了许多之前研究的空白,使我们能够更加准确地勾勒出齐家文化的全貌,了解其在中华文明发展历程中的独特地位和作用。

参考文献:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》(中国科学院考古研究所甘肃工作队)

纠错

纠错 陇ICP备20001032号-2

陇ICP备20001032号-2