守护千年瑰宝 传承文明之光——丝路文化的“活化石”炳灵寺石窟

2025年伏羲文化节来临之际,甘肃省临夏回族自治州永靖县的炳灵寺石窟再次成为文化焦点。这座始建于公元4世纪、历经1600余年风雨的石窟群,不仅是丝绸之路上佛教艺术的璀璨明珠,更是中华文明多元交融的历史见证。近年来,在科学保护与创新传承的双重推动下,炳灵寺石窟正焕发新的生机。

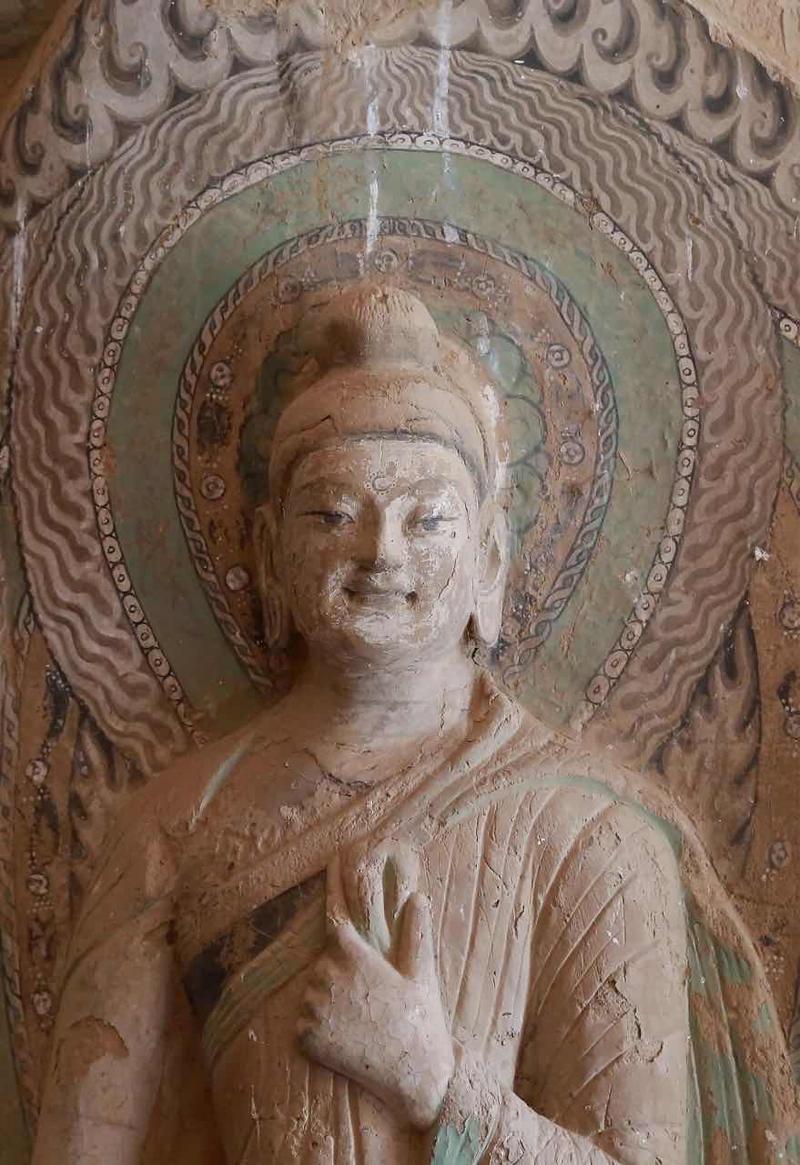

炳灵寺石窟坐落于黄河之滨的小积石山,现存窟龛216个、造像815尊、壁画近千平方米,被誉为“中国石窟的百科全书”。其第169窟内的西秦墨书题记(公元420年)是中国现存最早的石窟纪年题记,为研究佛教艺术东传提供了关键坐标。

石窟的独特价值在于其“连续性”——从十六国至明清,11个朝代的工匠在此留下了不同风格的艺术杰作:北魏的秀骨清像、唐代的丰腴华贵、元明的藏传佛教元素……堪称一部立体艺术史。

从1955年成立炳灵寺石窟保护所,到2017年整建制划归敦煌研究院,石窟的保护理念发生了深刻转变。如今,保护工作已从最初以“守”为主,防止破坏、被盗,逐步发展为抢救性保护和预防性保护并重,从单纯的文物本体保护向环境保护和文物保护并重转变。

近年来,保护团队对石窟整体进行了科学的调查研究,加固了山体和河道,有效防止地震、泥石流、黄河水倒灌等自然灾害对石窟造成损害;同时,针对石窟盐碱化等问题,拟定了具体的科学治理方案,让保护工作迈向科学化、科技化。此外,《甘肃炳灵寺石窟保护条例》的颁布实施,更是为石窟的保护提供了坚实的法律保障。

从守望到创新,炳灵寺石窟的保护实践诠释了“在保护中发展,在发展中传承”的理念。正如敦煌研究院保护专家所言:“每一代人都应是文明的守护者。”以伏羲文化节为契机,让我们共同携手,让这颗黄河明珠永耀华夏!

纠错

纠错 陇ICP备20001032号-2

陇ICP备20001032号-2