匠心守古建:一刀一刻,传承千年木雕技艺

“线弹曲直乾坤瑞,墨画方圆岁月丰”这是甘肃永靖老百姓耳熟能详的话语,描述的正是当地非常有名的一项非遗技艺——白塔木雕。

在当地,永靖白塔木雕以千年时光为墨,用刻刀在木头上书写着一部流动的建筑史诗,这项发祥于永靖县白塔寺川的国家级非遗技艺,将汉风唐韵、藏传佛国、西域风情熔铸于方寸之间,在西北黄土高原上绽放出独特的艺术光芒,经过历代木雕技艺传承人的发展与弘扬,现在已成为永靖历史文化的重要标志。

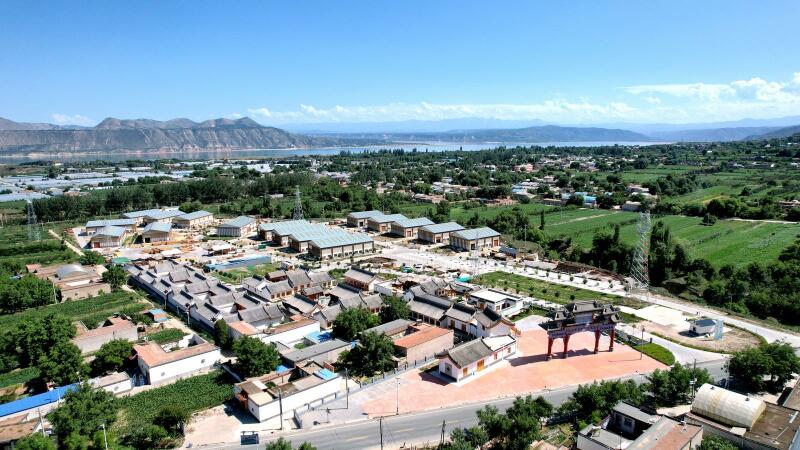

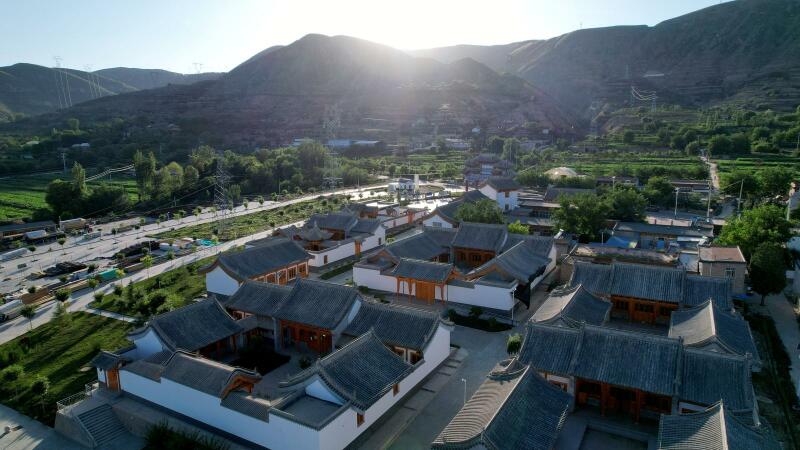

在位于永靖县三塬镇的白塔木雕产业园里,62岁的白塔木雕技艺第七代传承人刘才发正聚精会神地进行着木材工艺品的雕刻加工。

白塔木匠技艺第七代传承人 刘才发 我们白塔木雕历史悠久、技艺高超,发扬和守护白塔木雕技艺是我们每一代传承人所必须要做的事!

2014年,永靖白塔木雕技艺以“古建筑修复技艺”之名跻身国家非遗代表性项目名录,让白塔木雕从大西北走向了全国,也走出了国门。而在这背后是每一位木雕技艺传承人为之守正创新、匠心传承的心血所造就的,谈起传承,老刘回想起学艺的时光,内心里有很多的感触。

白塔木匠技艺第七代传承人 刘才发 1982年开始就拜师学艺,在木雕这条路上走了四十多年,也靠木雕这项技艺,养活了自己和家人,那时候很苦,现在想想当初,确实挺不容易。

永靖县三塬镇作为白塔木匠主要的聚集地,每一位从事木雕技艺的匠人都用刻刀和双手创造着“白塔木匠赛鲁班”的技艺传奇。如今,从事这项技艺的工匠有近五千余人,其中包括掌尺500余人、铁尺1400多人、学徒 3000 多人,每年以白塔木雕为主的劳务收入超过1.5亿元。

白塔木匠技艺第七代传承人 刘才发 入行至今已有42年,从最初为糊口到如今心系技艺传承,我亲眼见证了白塔木雕的发展。

屋檐之下,斗拱之间,精雕细琢的木刻图案静静诉说着千百年来的匠心传承,不管是木雕上一朵朵梅兰竹菊,还是宫殿庙宇的飞檐翘角、寺院经堂的天落宝伞,还是凤凰展翅、祥龙出云……匠人们总能以精巧构造和丰富造型。而白塔木雕不只是装饰,更是结构与美学的融合,从原来单一的用于建筑装饰到现在的工艺品等多元发展,白塔木雕这一富有高超水准的技艺始终在延续。

白塔木雕技艺除了建筑和文化典藏,尤为重要的还有古建筑修复,这也是对白塔木雕最严峻的考验,也是最高的赞誉。一处残破的斗拱、一根风蚀的垂花柱,都需要匠人以心为尺、以技为笔,精准复刻历史的纹理。每一次重建与修复,都是传统与现实对话的过程,是文化血脉的再一次流淌。

白塔木匠技艺第七代传承人 刘才发 白塔木雕技艺从传统到创新、从生活到艺术、从单一到多元,木雕的价值不言而喻。

白塔木雕通过不断吸纳汉、藏、回等多元建筑风格,现已创新出了九大类别的四十八种结构形制,但随着时代变迁和发展,这一技艺的传承永续发展也成为刘才发这一代木雕技艺传承人所必须要考虑的事。为将手艺传承和保留,老刘现在每天的工作除了自己上手制作木雕作品,还往返于木材加工厂和雕刻车间,对弟弟刘海英传授技艺要领,慢慢将木雕技艺过度给他。

州级非遗项目代表性传承人 刘海英 我哥是第七代木匠传承人,他从事这个行业已经四十多年了,也也到了快退休的年龄,我爱好木匠,这是因为受到了他的影响,也从他的身上学到了不少的东西,我们也要根据下一代的爱好,将这一门技艺传承给他们,继续发扬光大!

现如今,随着研学活动、网络课堂、实践基地、创新展览等一系列的力量涌入,慢慢的也有很多青年返乡学艺,共同推动着这门技艺焕发新的生命力。

白塔木匠技艺第七代传承人 刘才发 现在我们的生活水平好的多了,但是由于白塔木雕这一项技艺是一项苦力劳动,好多年轻人都不愿意去学,导致白塔木匠技艺传承遇到了一定困难,现在我最大的希望是把这一项高水平的技术传承下去,继续发扬光大。

白塔木雕,不仅是技艺和古建的守护者,更是文化与梦想的桥梁、情感与信仰的载体。它承载着家国记忆、乡土情怀,也成为地方文化认同的象征,相信随着越来越多的年轻人加入探索这一古老技艺,白塔木雕这一历史文化密码一定会解锁出更加璀璨华丽的篇章。

【记者手记】一刀一刻,是匠心的礼赞;一栋一檐,是文化的叙事。白塔木雕,在坚守与创新中,代代相传。让我们一起见证,木艺之美在中华大地上生生不息,流光溢彩。

纠错

纠错 陇ICP备20001032号-2

陇ICP备20001032号-2